由于篇幅限制,本文为第五十二封来信的第二部分。前一部分参见:我的女权主义十要、十不要(一)

2. 要鼓励女性自立自强、尽己所能过上更好的生活,但反对以「弱女/强女」制造新的等级和对立。

我们支持女性积极参与社会竞争,但坚决反对“慕强恐弱”的社会达尔文主义。换言之,女权主义者当然乐见女性在现有的社会结构内努力变强、争取更多利益,而不是任人宰割、郁郁而终。可是,这种希望并不等于崇拜“强女”、嘲讽“弱女”,更不代表要赞同“弱肉强食”、拥护等级制度。

这就好像我们可以鼓励一个人多赚钱,或者传授赚钱的经验,但是不应该辱骂对方“你赚不到钱就是你不努力。你穷你活该,你弱你没理”。前者是鼓励女性在结构内往上走,后者则是跟着父权一起霸凌受害者。而且,我们更应该去叩问不公平的分配制度:为什么很多女性已经如此努力,却依然如此贫穷?为什么有些人不用付出一丝汗水,就能坐享其成、荣华一生?

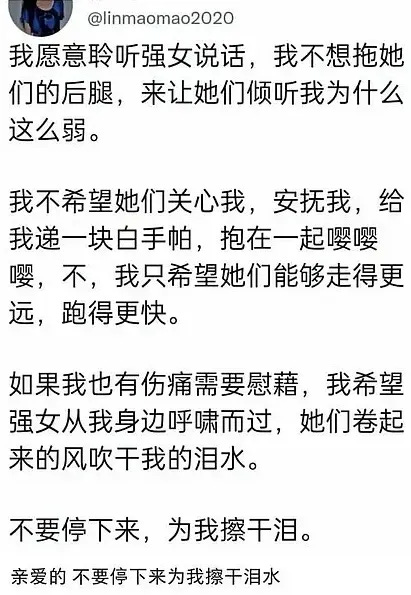

然而这种对结构的质疑可以说寥寥无几。在当下的互联网女权运动中,「强迫女性强身健体、不允许女性脆弱」等颇为流行的话语其实都是父权的翻版、会导致因为各种原因身体不好/心理状况不佳/经济处于弱势地位的女性被排除在女性主义运动以外。于是,更加弱势的女性不仅要在现实中饱尝失权之苦,还要在网络空间里遭受精神欺侮。

我猜测很多人指责受害者是“弱女”,其实是出于本能地和她们割席、由此获得一点微薄的安全感。“她这么惨是因为懦弱胆小,我是强女,自然不会受害”——但现实真是这样吗?俗话说覆巢之下无完卵。在制度性的迫害中,再坚硬的蛋壳也难逃破碎的结局。况且,你又怎知在更强的“强女”眼里,我们不会是活该被欺压的“弱女”呢?

对男性的愤怒不应该转化成对女性的伤害,也不能成为一个人“挥刀向弱者、甚至更弱者”的理由”。弱女/强女的划分是又一个符合父权逻辑的二元论,从诞生之初就注定了要变成用于审判几乎所有女人的武器。

所以,请不要再居高临下地将她人定义为“弱女”!我们不应让女权沦为“随意伤害她人”的挡箭牌,也不要让自己的「被剥夺感」变成理直气壮「剥夺其她女性人格尊严」的原动力。

P.s. 我们在第十一封封信里分别论述过“自强”和“构建一个不厌弱的社会”的意义,详见《成为女权主义者,究竟有什么用?》。

3. 要注意避免粉饰“向下的自由”,但反对忽视结构性压迫、将责任归咎于女性个体。

我们大体认同“向下的自由不是自由”,这是因为很多看似自由的选择其实都是制度刻意引导的结果,且这些选项也并不像上位者鼓吹的那样美好。例如家庭主妇的比例远高于家庭主夫是由于女性就业困难、女男同工不同酬等,因此不能说女性成为家庭主妇是完全自由自主的选择。而且,由于法律对家庭主妇没有保障、社会不认可家务劳动的价值等原因,这就是一条付出远高于回报的高风险道路。我们也曾在《彩礼是物化女性吗?》中提出“不应将家庭主妇称为全职太太”。

再比如,很多女性成为性工作者也并不是完全自主的选择,而是受资源分配不平等、女性职业发展受限等多重因素影响。而且性工作虽然短期报酬较高,但毕竟是青春饭,没有法律保障,且无法预料客人的行为。很多女性会被男人殴打、逃单、还可能会染病。在这种情况下,很多人却对性工作者的生活极尽美化之能事,当然也不是为了女性好。所以,我们的确应该揭开被社会有意隐藏的真相,提醒涉世未深的女孩很多看似轻松的选择都有着沉重的代价。

但是,诚实揭示真相的残酷并不代表要去指责做出了这些选择的女性。我不止一次看到有人批判家庭主妇、性工作者,甚至(还在工作的)孕妇是主动堕落、“挤压女性生存空间”、会“拖拽全体女性一起向下”,或是说她们在“给男权社会交投名状”,很多侮辱性的字眼更是不堪入目。

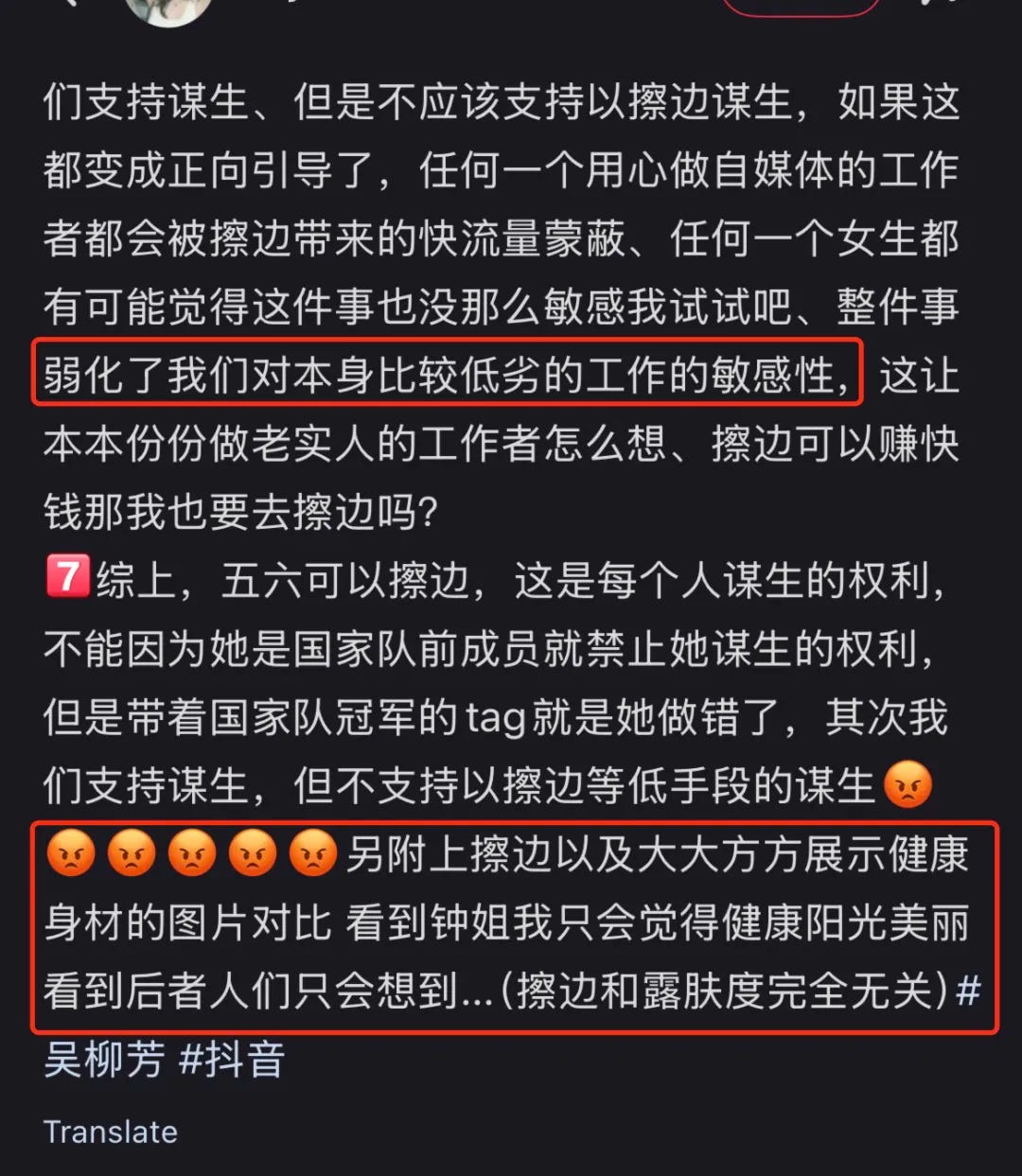

这类审判对女性权益可以说是有百害而无一利,前不久大众对吴柳芳拍擦边视频的批判就是一例。一方面,它忽视了结构性压迫的力量,将责任归咎于女性个体。吴柳芳会选择这种不稳定且易受歧视的方式谋生,和疫情带来的破产潮有关,也是因为运动员退役后的生计没能得到充分的保障。她看似“自由”的选择其实在很大程度上是无数双大手共同作用的结果。

然而,我们会发现在无数事件中,无论问题多么复杂,最终人们总是能通过“骂女人”解决问题。从前女性因为不够“女人”(男人婆),或是太过“女人”(红颜祸水)被骂;如今还要因为不够独立、不够女权被骂。其实女人在结构内总是举步维艰,做决定往往无非是牺牲这个还是牺牲那个的区别。很多时候女性并非不清醒,而只是没那么多选择罢了。所以,将矛头对准女性就是与权力合谋,会让制度性的暴力得以隐身。

另一方面,辱骂女性堕落不仅忽视了社会结构对个体行为的深刻影响,还容易将女性单一化为受害者,从而抹杀她们的主观能动性。把女性定死在“受害者”的位置上,无异于否认其力量、潜能与主体性,最终只会让女性形象变得扁平、被动,甚至“去人格化”。

例如,认为性工作者是自甘堕落、其生活必定暗无天日就是一种典型的Victimization。我们曾在第二十五封信中讨论过女性性工作者的的挣扎、迷茫和快乐。学者丁瑜发现,出于对都市生活的向往,性产业从业者更喜欢被称为“小姐”而不是“性工作者”。她们知道性工作的弊端却依然选择走这条路而不是进厂,多是因为不想成为现代化过程中一枚廉价的螺丝钉。因此,这些女性具有很强的主观能动性。她们在条件有限的情况下做出了自己的选择,绝非单纯地任父权宰割。

总而言之,我们还是要在「结构」和「个体」之间找到平衡:既不能用「结构」来为所有「个体选择」开脱,也不应该通过指责个人为结构免责。换言之,女人是受结构影响的渺小个体,却也是有着无限潜能的伟大主体。我们当然不是受人摆布的提线木偶、不是任人宰割的温顺羔羊,但也确实做不到以卵击石,以一己之力击碎万钧之压迫。说到底,我们都只是在结构中努力生活的普通人,有主体性、自然也有局限性。我们会为了更好的生活努力争取,却也实在不必将“全体女性的命运”背于己身。

由于篇幅限制,我在这封信中只阐述了《十要十不要》的第二、三条,余下内容及结语会在下封信里和大家分享。感谢姐妹们的关注!☺️

陌生女人1号 兔姐

二〇二五年六月二十三日