The master’s tools will never dismantle the master’s house.

——奥德雷·洛德,“黑人、女同性恋者、母亲、战士、诗人”

亲爱的媎妹:

见字如面!

前两天看了《还有明天》后发现网上很多人抱怨结局不解气、指责女主软弱又窝囊。看到这些以后很多话实在不吐不快,所以飞快写完了这篇“热门影视测评02”,主要想从电影出发谈谈下面几个问题:投票VS斩男,哪一个才是正解?什么是真正的激进?为什么说部分互联网“激进”女权是假激进真保守,假解放真极权?

个人评分:⭐️⭐️⭐️⭐️

如果只看前1小时50分钟,我会说《还有明天》是一部四平八稳的女权主义电影,她就像一个门门不偏科的学生,虽然优秀,但总觉得缺少一点惊喜。而最后十分钟可谓把整部电影的格局提升了不止一个档次:女主角没有像我以为的那样离家出走,而是去了投票站,并在台阶上和她的丈夫(男权代言人)静静对峙。电影以女主的丈夫退避作为结束,紧接着字幕浮现:“我们像握紧情书一样握紧手中的选票”,让人回味不已。

看完以后到网上看大家的影评,发现很多人和我一样喜欢这个带来了「制度性变革」(institutional change)的结局,却也有很多人表示女主常年遭到丈夫的暴力对待,只是投票实在不够过瘾,这怎么能解气?如果只是抱怨结局我还可以理解,毕竟如果单纯从情绪出发,我也希望施暴者能得到更具像化的惩罚。可是,有些人竟然在批评结局的同时将矛头对准女主,批判她为什么不逃走/反杀,投了票还要回去,再被打也是活该。

这种观点错误地将家暴的发生归因于男性个体,认为可以通过逃跑/反杀解决一切,却终究无法回答“娜拉走后怎样”这一最关键的问题。家暴只是结构性压迫的一种延伸,其根本原因还是女人在政治经济文化等方面都严重失权。其实导演已经非常直白地指明了问题的根源:当女主问老板为什么新来的男员工第一天上班就比自己工资还高,结果对方只是轻飘飘一句“因为他是男的啊”。

所以,在女儿问妈妈为什么不逃走时,妈妈才会说“我能去哪儿呢?”——是啊,如果不改变由结构性失权导致的经济弱势地位,就算女人成功“润”了,等待她的就会是更好的明天吗?

女儿和未婚夫的故事线也在说明这个道理:看到妈妈被父亲家暴,女儿要怎样改变自己的命运?“相爱”能解决问题吗?“找个好男人”能避免挨打吗?“嫁给富人”能安稳生活吗?都不能。女儿只会重走妈妈的老路,因为社会结构早已为女人和男人设置了既定的轨道和结局。而电影结尾的投票恰恰是改变这种既定轨道的第一步。

其实这种针对女主的批判毫不陌生,如今我们几乎可以在任何一个女性受害者的评论区里看到和受害者情感隔离(例如尊重祝福锁死/不管,别死我家门口就行),或是指责对方不够强/不够女权(因此活该被压迫)的声音,且其中不乏“驴”、“哭丧”等非常难听的字眼。这种对女性的任意审判是对失权者的二次伤害,只会使女权主义运动淹没在网络骂战之中,失去推动实际制度性变革的力量。

而我认为当下这种混乱局面就源于很多人对结构性问题的忽视,以及对“Radical”(彻底的、激进的、颠覆性的)一词或有意或无意的错误理解。

判断一个人是否radical,关键要看她对现有结构的态度。若想达成彻底的解放,我们就不可能不去识别、批判并试图推翻那些正在压迫我们的社会系统,而这主要包括:

父权制

异性恋霸权

资本主义

性别二元论:认为只存在两种性别

顺性别霸权/性别本质主义/生物决定论:根据染色体/性器官等生物因素(sex)强制给个人指派某性别(gender),禁止/歧视跨性别。

对性和情欲的污名(Erotophobia):导致普遍的性压抑和荡妇羞辱,且主要针对不以「生育」为中心的性行为,例如同性恋性行为(恐同)/自慰/老年人性生活等。

城乡二元制度:歧视农村女性/女性劳工。

种族主义

殖民主义/帝国主义

健全主义:歧视身体/心理生病的人,且尤其是女人,想想“疯女人”指控。

主流审美霸权:导致身体/外貌羞辱,包括肥胖恐惧(Fatphobia)

人类中心主义:导致气候/环境危机,使弱势群体、尤其是女性的生存环境快速恶化。

……

需要注意的是,以上这些压迫系统之间有着千丝万缕的联系,没有任何一个系统能脱离其她系统独立存在(参见《为了99%的女性而战|一份女权宣言》)。因此,若想真正消除性别不平等,我们就必须要关注以上所有结构问题。

而与之相反,如果一个人自称Radical却忽视结构压迫、将不平等归因于「女人不够女权/反抗力度不够」,或是忽略现实条件、一味逼迫女性彻底自我解放,那么她很可能会:

苛责甚至辱骂受害者

拥护现有结构:

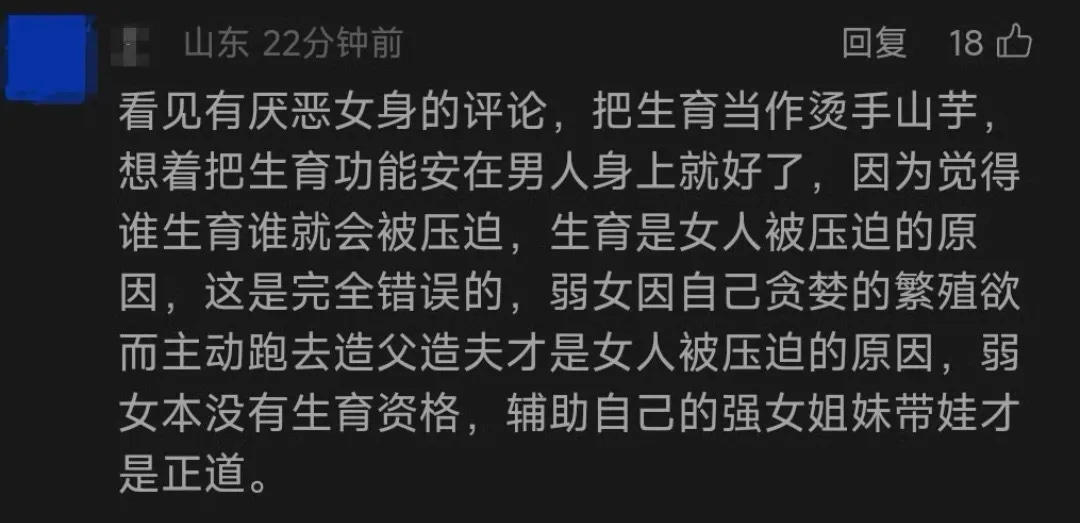

慕强恐弱、恐同恐跨是家常便饭,我愿称之为“激进男权”😁最近掀起的对房思琪的批判就是绝佳的例子,我不止一次看到有人以女权的名义指责已故作者宣传“弱女叙事”、损害了“大女人”的光辉形象。其底层逻辑是女性只有变强才配获得自由,可是自由本应是「天赋人权」。

(不过在此地,“获得自由”甚至可能需要被替换为“生存”...)

这种荒谬的批斗行为亦和健全主义(歧视生病的人)息息相关。然而,正如Audre Lorde所言,“For the master’s tools will never dismantle the master’s house”——主人的工具永远不可能摧毁主人的房子。换言之,你不能用父权的逻辑反父权。

抑止女性创作者创作:

只要导演、作家、博主等创作的内容有一点不合心意就疯狂网暴,这种审判式的攻击不以沟通为目的,通常表现为毫无逻辑的情绪输出,或是大字报式的批斗。通过毫无事实根据的扣帽子(如厌女/自由人/精神男人/ygbt/学术驴...)占据舆论制高点,仿佛只要给别人贴上“不够进步”的标签,自己辱骂对方的行为就自动具备了合法性。这种暴力批斗和「理性讨论/建设性的批评」有本质区别,后者是为了鼓励或帮助创作者更好地创作,而前者的目的只是捂嘴。

精神胜利法:

无限拔高女人的主观能动性,认为仅靠个人意志就能消除压迫,仿佛只要默念一百遍“我是强女”就真能变强、抄写一百遍“女人是第一性”现实就真是如此了。既然女人已经如此之强,那么何必推动系统性变革?而哪个女性要是做不到反杀自然只能将她开除女籍、骂她“你弱你活该”,进而剥夺其获得哪怕一丝一毫共情与帮助的机会。

由于字数限制,本次来信只展示文章的前半部分内容。剩余内容将在下一封newsletter中发布~

就此搁笔,期待下一次和大家见面!

陌生女人1号

二〇二五年四月三日

我在想,那些认为这个结局不能“解决问题”的部分女性,是不是无形之中带入了自己的焦虑。这焦虑从社会事件中、个人生活,从女性这一性别而带来的。比起“社会变革”、“律法确立”这些缓慢的宏观层面,生活还有工作中的问题对个人来说更加具体和深刻。“投出选票”为娜拉的出走提供了方向,但这无疑是需要巨大的勇气。这也让我联想到《妇女参政论者》,影片中的女性为了选票甚至愿意付出生命的代价。